自己破産の手続き完全ガイド|流れ・必要書類・費用までわかりやすく解説

自己破産

2025.09.29 ー 2025.09.29 更新

毎月の返済が苦しくて、もうどうしていいか分からない。そんな状況でも、自己破産という選択肢があることをご存知でしょうか。

自己破産は新しい人生を再スタートさせるための法的手段です。

正しい知識を身につけて、あなたに最適な解決方法を見つけていきましょう。

こんな人におすすめの記事です。

- 毎月の返済に追われて生活が苦しいと感じている方

- 督促の電話やハガキでストレスや不安を抱えている方

- 自己破産の基本的な仕組みや手続きの流れについて知りたい方

- 費用面で不安を感じつつ、専門家に相談したいと考えている方

記事をナナメ読み

- 自己破産の手続き全体の流れや、同時廃止・管財事件の違いが理解できます

- 自己破産のメリット・デメリットがわかります

- 自己破産が認められる条件と免責が認められないケースがわかります

- 費用を抑えつつ専門家のサポートを受ける方法が見つかります

自己破産とは?借金がゼロになる仕組みとメリット・デメリット

自己破産には、その種類や得られるメリット、そして知っておくべきデメリットも存在します。自己破産があなたに最適な選択肢かどうかを判断するために、まずはその全体像を理解していきましょう。

自己破産の基本的な仕組み

自己破産とは、債務者(借金を抱えた人)が借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

裁判所が「支払不能」と判断した場合、債務者の財産を換価処分して債権者に配当した後、免責許可決定を受けることで、税金や養育費など一部の例外を除いて、残った借金の返済義務がなくなります。

自己破産は「失敗した個人を罰する制度」ではなく、「生活の再スタートを支援する制度」として法律で定められた制度です。正しく理解し、活用することで、借金という重荷から解放され、経済的に自立した生活を取り戻すことができます。

手続きは、まず裁判所に破産申立書を提出することから始まります。その後、裁判所が申立人の財産や負債の状況を調査し、支払不能状態であると認められれば破産手続開始決定が出されます。

そして、債権者への配当が行われ(財産がない場合は「同時廃止手続き」として省略)、最終的に免責許可決定により借金の支払い義務が免除される、という仕組みです。

自己破産の種類と判断基準(同時廃止・管財事件)

自己破産の手続きには大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」という2つの種類があり、どちらになるかは、申立人の財産状況や借金の原因によって判断されます。この違いを理解しておくと、手続きにかかる時間や費用の目安をつかみやすくなります。

【比較表:同時廃止事件と管財事件の違い】

| 比較項目 | 同時廃止事件 | 管財事件 |

| 対象者 | 目立った財産がない場合(現金33万円以下、預貯金など財産総額99万円以下が目安) | 一定以上の財産がある場合や、借金の原因に問題がある場合(個人事業主・法人代表者も含む) |

| 期間の目安 | 約3〜6ヶ月程度 | 約6ヶ月〜1年以上 |

| 予納金の目安 | 2〜3万円程度 | 20万円以上(事案により高額化も) |

| 手続きの概要 | 破産管財人は選任されず、比較的短期間で手続きが完了 | 破産管財人が選任され、財産の調査・換価・債権者への配当を行うため、手続きが複雑化し長期化する傾向。 |

管財事件には、通常管財事件と、手続きを簡略化した「少額管財事件」があります。少額管財事件は、弁護士が代理人として申立てを行う場合に利用できることが多く、費用面での負担が軽減され、期間も通常管財事件より短縮される傾向にあります。

また、個人事業主や法人代表者の場合は、事業に関わる財産の調査や債権者との調整が必要になるため、一般的に管財事件として処理されるケースが多くなります。

自己破産で得られる3つのメリット

自己破産を選ぶことで、あなたの生活はどのように変わるのでしょうか。ここでは主な3つのメリットについて見ていきましょう。

- 【メリット1】借金の支払い義務が免除される

免責許可決定を受けると、原則としてすべての借金の支払い義務が免除されます(ただし税金や養育費など一部の債務は免除されません)。

毎月の返済に追われる生活から解放され、精神的な安定と経済的なゆとりを取り戻すことができます。 - 【メリット2】債権者からの取り立てが停止する

弁護士に依頼すると、すぐに債権者へ「受任通知」が送付されます。これを受け取った業者は、法律により、あなたへの直接の取立てが禁止されます。

電話や督促状など強いストレスや不安から解放され、平穏な生活を取り戻せるはずです。 - 【メリット3】一定の財産を手元に残せる

「自己破産をすると全財産を失う」と思われがちですが、生活に必要な最低限の財産は「自由財産」として手元に残せる場合があります。

99万円以下の現金、生活に必要な家具や衣類、仕事に必要な道具など、生活基盤を維持するために不可欠なものが対象です。また、破産手続きが終わった後に得た収入や財産については、基本的に自由に使うことができます。

知っておくべき自己破産の5つのデメリット

自己破産の手続きを進める前にデメリットも十分に理解しておく必要があります。以下で5つご説明します。

- 【デメリット1】信用情報機関に事故情報が登録される

いわゆる「ブラックリスト」に登録される状態です。約5〜10年間は新たな借入れやクレジットカードの作成、住宅ローンなどの利用が困難になります。

金融機関での審査に大きく影響することを覚えておきましょう。 - 【デメリット2】職業制限を受ける場合がある

破産手続き中は、弁護士や司法書士、税理士、宅地建物取引士、生命保険募集人、警備員など、特定の職業に就くことができません。

ただし、これらの制限は免責許可決定により解除されるため、永続的なものではありません。 - 【デメリット3】財産の処分が必要になる可能性がある

一定額以上の財産(不動産、自動車、有価証券、貴金属など)は原則として処分され、債権者への配当に充てられます。

特に、住宅を所有している場合は、競売により手放すことになる可能性があります。 - 【デメリット4】保証人に影響が及ぶ

保証人がいる借金については、主債務者が自己破産をしても保証人の責任は残ります。

あなたが破産すると、債権者は保証人に対して残りの借金の一括返済を求めることになりますので、保証人には事前に相談し、適切な対策を考えるようにしましょう。 - 【デメリット5】官報に掲載される

官報という国の機関紙に破産の事実が掲載されます。官報は、特定の職業に就いている人や、一部の業者(信用情報機関とは異なる独自のデータベースを持つ業者など)が確認することはありますが、一般の人が日常的にチェックするものではないため、実際に周囲の人に知られる可能性はそれほど高くありません。

これらのデメリットを踏まえても、あなたが今の借金で夜も眠れないほど追い詰められているなら、自己破産は人生をリセットするための最良の選択肢かもしれません。

一人で抱え込まずに、まずは借金問題に精通した弁護士や司法書士に相談してみることをお勧めします。

自己破産による7つのデメリットとは?|生活への影響を解説

自己破産を検討されているとのこと、そのお気持ちよく分かります。借金からの解放は大きなメリットですが、生活に及ぼす影響も気になるところでしょう。 この記事では、自己破産がもたらす具体的なデメリットを事前にしっかりと理解し、 […]

自己破産の申立て前から完了まで8つのステップを解説

自己破産を検討している方にとって、手続きの全体像を把握することは重要な第一歩です。この流れを理解することで、手続き中の不安を軽減し、適切な準備を進めることができます。

ここでは、申立て前の段階から免責許可決定まで、実際にどのような手順で進むのかを詳しく見ていきましょう。

ステップ1:弁護士への相談と依頼

自己破産の第一歩は、債務整理に精通した弁護士への相談です。

多くの法律事務所では初回相談を無料で行っており、借金状況や収入、家族構成などを詳しく聞き取ったうえで、自己破産が最適な選択肢かどうか、あるいは任意整理や個人再生など他の方法が望ましいのかについて助言してくれます。

相談時には、借入先一覧や返済状況がわかる書類、収入証明書、家計簿などを持参すると、より具体的なアドバイスを受けやすくなります。依頼を決める際には、弁護士費用や裁判所費用の内訳・支払い方法(分割可否など)についても説明を受けられます。

ステップ2:債権者への受任通知送付で督促ストップ

弁護士との委任契約が成立すると、すべての債権者に対して「受任通知」が送付されます。これは弁護士が債務者の代理人として破産手続きを進めることを正式に通知するもので、法律に基づき、債権者は受任通知を受け取った時点で直接的な督促や取り立てを停止しなければなりません。

この段階で、長期間続いていた電話や書面での督促がストップするので、精神的な負担が大幅に軽減されます。

ただし、税金や社会保険料、養育費などの公的債務は、自己破産でも免責されない「非免責債権」に当たるため、自治体や担当部署と別途交渉が必要になる場合があります。

ステップ3:申立て書類の準備と作成

受任通知送付後、申立てに必要な書類の準備に入ります。主な必要書類として、破産申立書、陳述書、債権者一覧表、財産目録、家計収支表、通帳のコピー(過去1〜2年分)、給与明細書、源泉徴収票、不動産登記時効証明書、保険証券、賃貸借契約書などがあります。

特に重要なのは家計収支表です。裁判所は申立人がなぜ支払不能状態に陥ったのか、現在の収支状況はどうなっているのかを詳しく審査するため、正確な記録が求められます。

また、過去の通帳履歴からは、借金の使途や生活状況、財産の変動などが詳しく調べられます。これらの書類は、裁判所が破産や免責の可否を判断する上で重要な基礎資料となるのです。

書類作成において最も注意すべき点は、虚偽の記載をしないことです。後から事実と異なる内容が判明した場合、免責不許可事由にあたる可能性があります。

ステップ4:裁判所への破産申立て

必要書類が整った段階で、申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てを行います。申立て時には、申立て手数料、予納郵券(郵便切手)、そして予納金が必要です。費用の詳細は後で説明します。

申立て後は裁判所の破産係で書類審査が行われます。審査期間は通常1〜2週間程度ですが、追加書類の提出や記載内容の修正を求められたり、複雑な事案の場合は、より長期間を要することもあります。

ステップ5:破産手続き開始の決定

裁判所による書類審査が完了し、支払不能状態であることが認められると「破産手続開始決定」が出されます。この決定により、申立人は法的に「破産者」となり、一定の資格制限(士業・警備員・保険外交員など)を受けることになります。

破産手続開始決定と同時に、事件の進行方法が決定され、申立人に換価すべき財産がほとんどない場合は「同時廃止」となり、手続きは大幅に簡略化されます。一方、不動産や高額な財産を保有している場合、借金の原因にギャンブルや浪費などの問題がある場合は「管財事件」となり、破産管財人が選任されて詳細な調査が行われることになります。

ステップ6:債権者の意見申述期間(同時廃止の場合)

同時廃止事件では、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止されるため、債権者集会は開催されません。その代わりに、債権者が免責許可に関して意見を述べる「意見申述期間(通常1ヶ月程度)」が設けられます。実際に債権者から意見書が提出されることは稀で、大多数のケースでは何も意見が出されません。

しかし、債権者が申立人の免責不許可事由(浪費、賭博、詐術による信用取引など)について具体的な証拠を持っている場合は、意見書を提出する可能性があります。このような場合、裁判所は債権者の意見も考慮して免責審尋を行い、最終的な免責許可の判断を下します。

ステップ7:財産調査と債権者集会(管財事件の場合)

管財事件では、裁判所によって選任された破産管財人が中心となって手続きを進めます。破産管財人は主に弁護士が担当し、申立人の財産状況の詳細な調査、財産の換価処分、債権者への配当などを行います。

申立人は破産管財人からの求めに応じて、通帳や契約書などの資料提出、面談への出席、財産に関する説明などを行わなければなりません。

破産管財人の調査は非常に詳細で、過去数年間の家計収支、財産の変動、借金の原因、免責不許可事由の有無などが徹底的に調べられます。不動産や自動車などの高額財産がある場合は、適正な価格での売却手続きが進められ、その代金は債権者への配当原資となります。

また、申立前に不当な財産処分や債権者への偏頗弁済があった場合は、否認権の行使により財産の回復が図られることもあります。

債権者集会は、破産手続開始決定から通常3〜4ヶ月後に開催されます。申立人本人も出席が義務付けられており、破産管財人から財産状況や調査結果の報告が行われ、債権者からの質問に答える機会が設けられます。集会では配当の実施や手続きの終了について協議され、管財人の職務遂行状況も確認されます。

ステップ8:免責審尋と免責許可決定

すべての調査や手続きが完了すると、最終段階である免責審尋が行われます。裁判官が申立人と直接面談し、破産に至った経緯、反省の状況、今後の生活再建計画などについて質問します。免責審尋では、申立人の誠実性や反省の態度、免責不許可事由の有無などが総合的に判断されます。

免責審尋から通常1〜2週間後に免責許可決定が出されます。この決定により、申立人はすべての借金(税金などの非免責債権を除く)から法的に解放され、新たな生活をスタートできるのです。決定確定後は復権により各種資格制限も解除されます。

自己破産は大きな決断を伴う手続きですが、適切な専門家のサポートを受けることで、着実に進めることができます。

自己破産中の注意点と手続きのNG行動一覧

自己破産をご検討中の皆さん、この記事はあなたの知りたい情報をお届けします。自己破産手続きをすすめていく上で、避けるべき行動や間違いを具体的に解説。法的なトラブルを避け、円滑な手続きを進めるためのポイントをお伝えします。ま […]

自己破産にかかる期間と費用の目安

自己破産の手続きにかかる期間や費用は、債務者の状況や管轄する裁判所、同時廃止事件か管財事件かによって大きく変わります。以下で説明します。

手続き完了までの期間の目安

同時廃止事件の場合は3〜6ヶ月程度が一般的です。これは、破産者に処分すべき財産がほとんどない場合、破産手続きの開始と同時に廃止が決定されます。

具体的な期間の目安は、弁護士に依頼してから申立書類の準備に1〜2ヶ月、裁判所での審査期間に2〜4ヶ月程度です。なお、一部の裁判所では、即日面接制度を導入しており、弁護士が同行することで手続きがより迅速に進むケースもあります。

一方、管財事件になると6ヶ月〜1年以上かかることも珍しくありません。管財事件では、破産管財人が選任され、財産の調査・換価・配当といった複雑な作業が必要になるため、期間が長期化する傾向にあります。

手続き期間に影響する要因として、債権者数の多さ、不動産屋事業用資産など財産関係の複雑さ、裁判所の混雑状況なども挙げられます。また、破産者が必要書類の準備に手間取ったり、家計収支の改善が必要と判断されたりした場合も、期間が延びる可能性があります。

裁判所費用と弁護士費用の内訳

自己破産にかかる費用は、大きく分けて「裁判所に納める費用」と「弁護士費用」の2つがあります。

それぞれの内訳と金額の目安を見ていきましょう。

- 裁判所に納める費用

- 同時廃止事件:申立手数料(収入印紙1,500円)+予納郵券(3,000〜15,000円程度)+予納金(主に官報公告費 1〜2万円)で、合計すると1万5千円〜3万円程度が目安です。

- 管財事件:上記に加えてさらに予納金が必要です。少額管財事件では20〜30万円以上、通常管財事件では50万円以上かかることが一般的です。

予納郵券の内訳や予納金の額は各裁判所ごとに異なるため、申立て前に窓口やホームページで必ず確認しましょう。

- 弁護士費用(相場)

- 個人の同時廃止事件:20〜50万円程度

- 管財事件:30〜80万円程度

この費用には、相談料、着手金、報酬金、実費(交通費、書類取得費用など)が含まれます。

多くの法律事務所では分割払いに対応しており、受任通知送付後は債権者への返済が一時的にストップするため、その間に弁護士費用を積み立てることができます。費用面での不安についても、まずは専門家に相談してみましょう。

自己破産の費用を払えない場合どうする?対処法を解説!

この記事は、自己破産後に残った債務に関する正しい情報を取得し、支払いが難しい場合の対処法を紹介します。 具体的には、自己破産の費用に関して、弁護士に相談することで返済がストップし、心理的負担が軽減される理由や、法テラスの […]

自己破産の条件と免責が認められないケース

自己破産を検討されている方の中には、「自分の状況で手続きができるのか」「免責が認められないのではないか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、自己破産の手続きが認められるための条件と借金が免除されない「免責不許可事由」について解説します。

自己破産手続きの開始が認められる条件

自己破産の手続きが開始されるためには、法で定められた条件を満たす必要があります。この条件は、個人(自然人)と法人で異なります。

個人(自然人)の場合

個人の自己破産では、支払不能状態にあることが唯一の条件です。支払不能状態とは、債務者が現在持っている財産や将来得られる収入をもってしても、借金を継続的に返済することが現実的に不可能な状態を指します。

支払不能状態にあるかどうかの判断では、一般的に以下の要素が総合的かつ客観的に考慮されます。

- 年齢、職業、収入・支出状況(現在の収入、将来の見込み、必要な生活費など)

- 保有財産の状況(預貯金、不動産、車、保険の解約返戻金など)

- 家族構成や扶養義務

法人の場合

法人の破産では、以下のいずれかの状態にあることが条件となります。

- 支払不能状態:個人の場合と同様、継続的な支払いが不可能な状態

- 債務超過状態:所有している財産の総額が借金の総額を下回っている状態

ただし、合名会社と合資会社のように無限責任社員が存在する法人については、債務超過があっても社員の財産で返済される可能性があるため、支払不能状態のみが条件となります。

債務超過と支払不能の違いについて

債務超過と支払不能は異なる概念です。債務超過があっても将来の収入で返済可能であれば支払不能とは認められない場合があります。逆に、財産があっても現金化が困難で継続的な支払いができない場合は支払不能と認められる可能性があります。

免責許可が下りない9つのケース(免責不許可事由)

自己破産の手続きが開始されても、必ずしも借金が免除される(免責される)わけではありません。

破産法では、公平性や制度の悪用防止の観点から「免責不許可事由」が定められており、該当する場合は免責が許可されず、借金が残り続ける可能性があります。

ここでは、9つの免責不許可事由について解説していきます。なお、免責不許可事由に該当しても、裁判官の判断で免責が許可される場合があります(裁量免責)。

- 財産隠しや不当な処分

破産手続きでは、債務者の財産を債権者に公平に分配することが基本原則ですから、意図的に財産を隠したり、不当に安い価格で売却したりする行為は許されません。

例えば、破産申立て前に預貯金を家族名義に移したり、時価100万円の車を友人に10万円で売却したりする行為が該当します。 - ギャンブルや浪費による借金

パチンコ、競馬、株式投機、FX取引などのギャンブルや、収入に見合わない高額な買い物、頻繁な旅行などの浪費によって作った借金は、免責不許可事由に該当する可能性があります。 - クレジットカードの現金化

クレジットカードのショッピング枠を現金に換える行為、いわゆる「現金化」も免責不許可事由の一つです。これには、商品券や貴金属を購入してすぐに換金する行為や、現金化業者を利用する行為が含まれます。 - 特定の債権者への優遇返済

破産手続きでは、すべての債権者を平等に扱うことが原則です。そのため、特定の債権者にだけ優先的に返済を行う「偏頗弁済(へんぱべんさい)」は免責不許可事由となります。例としては、親族や友人から借りたお金だけを先に返済したり、勤務先からの借入れだけを優先的に返済したりする行為が挙げられます。 - 帳簿書類の隠匿や偽造

事業を営んでいる方の場合、帳簿や契約書類などを隠したり、偽造したりする行為も免責不許可事由に該当します。これらの書類は、債務者の財産状況や取引の実態を把握するために不可欠だからです。 - 虚偽の債権者名簿の提出

破産申立ての際には、すべての債権者を正確に報告する必要があります。意図的に一部の債権者を隠したり、存在しない債務を申告したりする行為は、免責不許可事由となります。 - 破産管財人への協力義務違反

破産手続きでは、裁判所から選任された破産管財人の調査や業務に協力する義務があります。財産に関する説明を拒んだり、虚偽の説明をしたり、必要な書類の提出を怠ったりした場合は、免責が許可されない可能性があります。 - 過去の免責から7年以内の申立て

自己破産による免責許可を受けてから7年以内に再び自己破産を申し立てた場合、原則として免責は許可されません。 - 個人再生手続きの給与所得者等再生から7年以内

個人再生手続きの中でも「給与所得者等再生」による再生計画の認可決定が確定してから7年以内の自己破産申立ても、免責不許可事由に該当します。

自己破産が難しい状況での他の解決方法

免責不許可事由に該当する可能性が高い場合や、そもそも自己破産の条件を満たさない状況であっても、借金問題の解決方法がまったくないわけではありません。ここでは、自己破産以外の債務整理の選択肢をご紹介します。個々の状況に応じた最適な方法を見つけることが重要です。

任意整理による段階的な解決

任意整理は、債権者と直接交渉して返済条件を変更する手続きです。主に将来利息のカットや返済期間の延長により、月々の返済負担を軽減できる可能性があります。

借金の原因は問われず、整理する債権者を選択できるため、保証人がついている借金や住宅ローンを除外して手続きを進めることも可能です。一定期間の返済が続くため、安定した収入の見込みがあることが前提となります。

個人再生による大幅な債務圧縮

個人再生は、借金の総額を大幅に減額し、原則3年間での分割返済を行う手続きです。住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放すことなく債務整理を進められる点が大きなメリットです。この手続きも借金の原因は問われません。

また、自己破産のような職業制限もなく、借金が原則5分の1程度にまで減額されるケースが多く、生活再建の大きな助けとなります。

ただし、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であることや、将来にわたって継続的な収入を得られる見込みがあることなど、一定の条件を満たす必要があります。

時効援用という選択肢

長期間返済を停止している借金については、消滅時効が成立している可能性があります。一般的な借金の時効期間は5年ですが、時効は自動的に適用されるものではなく、債務者側から「時効を援用する」という意思表示を行う必要があります。

時効の成否は個別の事情により大きく左右されるため、専門家による詳細な調査と判断が不可欠です。安易に債権者に連絡を取ると、時効が中断してしまうリスクもあるため、必ず弁護士や司法書士に相談しましょう。

専門家への相談で最適な解決策を見つける

借金問題は収入や財産の状況、借金の原因や経緯、家族構成、今後の生活設計など、様々な要素を総合的に考慮して判断する必要があります。

弁護士や司法書士などの専門家は、これらの複雑な要素を整理し、依頼者の状況に最も適した解決方法を提案することができます。まずは専門家に現在の状況を正直に相談してみることで、ご自身の状況に応じた適切な選択肢を見つけることができて、費用面での不安についても法テラスの利用など、具体的なアドバイスが得られるはずです。

自己破産とは?借金をゼロにする仕組みと手続きの流れと注意点

借金の返済に追われ、「もう限界だ…」と一人で抱え込んでいませんか?自己破産は、決して人生の終わりではありません。むしろ、どうにもならない状況からあなたを法的に救い出し、新しい人生をスタートさせるための国が認めた制度です。 […]

自分で手続きするか弁護士に依頼するかの判断

自己破産の手続きは本人が自分で行うことも可能ですが、法的に複雑な部分も多く、一歩間違えると思わぬトラブルに発展することがあります。

ここでは、「自分でできるのか、弁護士に頼むべきか」適切な判断をするために、それぞれのメリットや自分でする場合の注意点を中心に見ていきましょう。

自分で手続きする場合のメリットと注意点

自己破産手続きを自分で行う場合のメリットと見過ごせない注意点を確認しておきましょう。

- メリット

- 最大のメリットは弁護士費用(30〜50万円程度)を節約できることです。

- 自分のペースで書類を準備でき、手続きの流れを直接理解できます。

- 注意すべき点

- 申立書類が非常に複雑で、不備があると、裁判所から追加資料を求められたり、最悪の場合は申立てが却下される可能性もあります。あ。書類作成には専門的な知識が必要であり、誤った記載は免責不許可事由につながるリスクもあります。

- 「免責不許可事由」に該当する可能性がある場合、裁量免責を得るための説明や反省文の書き方が免責の可否を左右することがありますが、法的知識なしに適切な主張を組み立てるのは困難です。結果として免責が認められないリスクが高まってしまいます。

- 債権者からの問い合わせや裁判所での面接(破産審尋)も全て自分で対応しなければならず、精神的なプレッシャー・負担が大きいです。

- 平日の日中に裁判所に出向く必要があり、仕事に影響が出ることも考えられます。

弁護士に依頼する5つのメリット

続いて、弁護士に自己破産手続きを依頼することで得られる5つのメリットをご紹介します。

- 【安心】受任通知による取り立て停止効果

弁護士が受任すると即座に各債権者に受任通知が送られ、督促が停止します。これにより精神的な負担が大幅に軽減されます。 - 【確実】複雑な書類作成の代行

破産申立てに必要な専門的で複雑な書類を効率的かつ正確に作成し、不備による手続きの遅延や、免責不許可のリスクを大幅に減らすことができます。 - 【有利】免責獲得のための戦略的サポート

免責不許可事由がある場合でも、過去の判例や裁判所の運用を踏まえた適切な主張や反省文の書き方、家計の改善計画の提示方法など、免責を得るための戦略的なアドバイスを受けられます。 - 【専門】財産処分や換価手続きのサポート

不動産や車などの財産がある場合、適切な処分方法や換価手続きについて専門的なアドバイスが受けられます。特に住宅ローンが残っている不動産の処理などは、タイミングや方法を間違えると大きな損失につながる可能性があります。 - 【精神】精神的サポートと今後のライフプラン相談

手続き中の不安や疑問に答えてもらえる安心感は大きく、破産後の生活再建についても具体的なアドバイスが得られます。

費用を抑えつつ専門家のサポートを受ける方法

弁護士費用が心配な方でも、実は様々な制度や工夫により負担を軽減する方法があります。

- 法テラスの利用

収入や資産が一定基準以下の場合、弁護士費用の立替制度を利用できます。自己破産の場合、着手金約13万円、実費約2万円の合計15万円程度で依頼でき、月額5,000円からの分割払いも可能です。生活保護受給者の場合は償還免除制度もあります。 - 無料相談の活用

多くの弁護士事務所では初回相談を無料で行っており、費用の見積もりも提示してもらえます。複数の事務所で比較検討することで、費用の不安を解消し、納得のいく事務所を選ぶことができます。 - 分割払いに対応している事務所の選択

着手金0円で受任し、受任通知で督促がとまった期間を利用して、弁護士費用を無理なく積み立てて、後から分割で支払える事務所も増えています。サポート内容や実績をしっかり確認して選びましょう。 - 司法書士との役割分担

司法書士は140万円以下の債務について代理権があり、それを超える場合でも書類作成支援として関与できます。弁護士より費用が安く設定されていることが多く、複雑でない案件であれば十分なサポートが期待できます。ただし、管財事件になる可能性が高い場合や、免責不許可事由がある場合は、代理権の範囲が広い弁護士に依頼する方が安心です。

費用を抑えながら専門家の力を借りることは、借金問題解決の大きなポイントです。各種制度や工夫を活用することで負担を軽減できるだけではなく、債務整理に強い弁護士・司法書士なら、事案ごとに適切な手続きや見通しを示し、生活再建をサポートしてくれます。

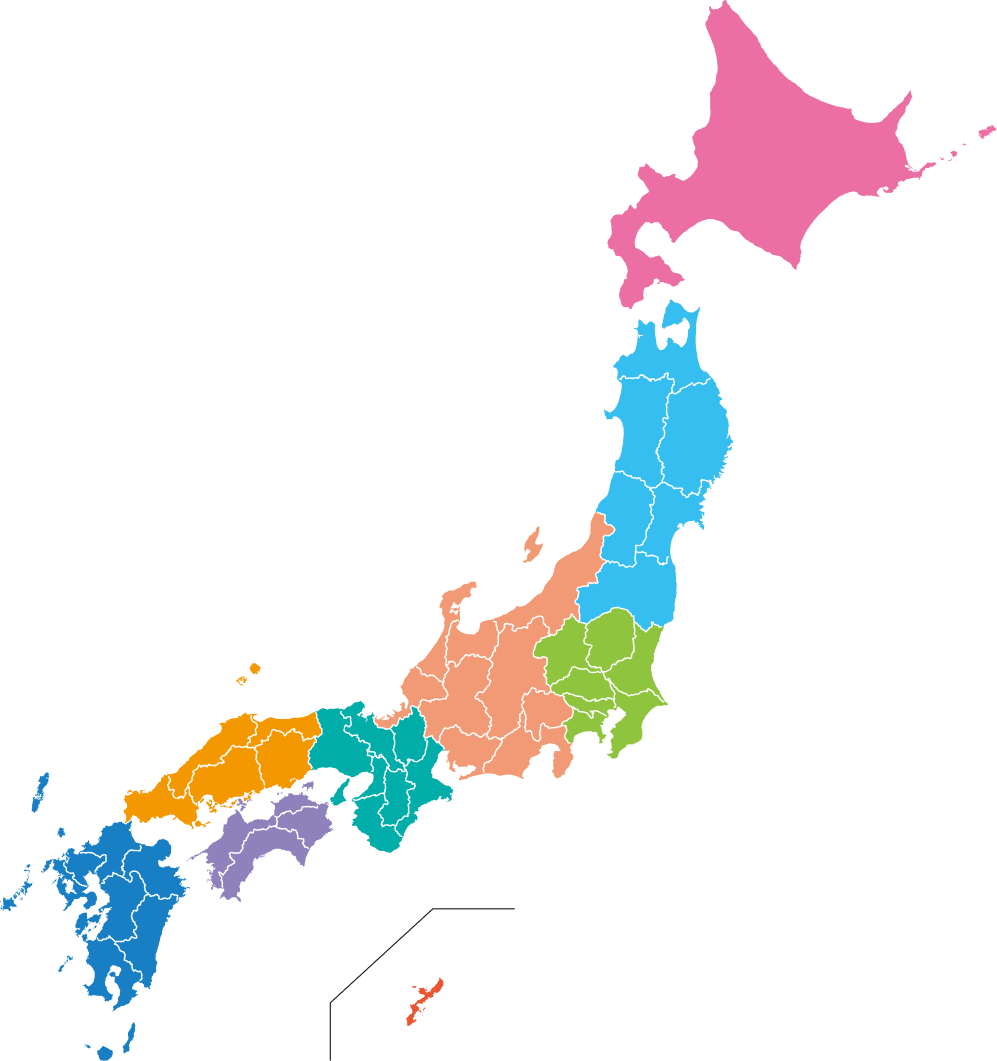

費用面に不安があっても、まずは専門家に相談してみましょう。「債務急済」なら、居住エリアや相談内容に合わせて最適な専門家を検索できて、無料相談への予約もスムーズに行えます。

債務整理の依頼は弁護士?司法書士?違いと費用・選び方を徹底ガイド

「借金の返済が苦しい、でも誰に相談すればいいの?」 そんな悩みを抱えている方に向けて、この記事では債務整理を依頼する際に知っておきたいポイントを、初心者にもわかりやすくまとめました。 債務整理をサポートしてくれる専門家は […]

まとめ

自己破産は、多額の借金に苦しむ方にとって、法的な救済であり、人生を再スタートするための重要な選択肢です。この手続きを通じて、法的に借金の支払い義務から解放され、精神的な安定を取り戻すことができます。また、生活に必要な最低限の財産は手元に残し、経済的な再建を目指すことが可能になります。

自己破産の手続きは専門的な知識を要しますが、一人で悩みを抱え込む必要はありません。あなたの状況に合わせた最適な解決策を見つけるためには、借金問題に精通した弁護士や司法書士といった専門家のサポートが不可欠です。

多くの専門家が初回相談を無料で実施しています。専門家の適切なアドバイスとサポートを受けながら手続きを進めることで、安心して前向きな新しい生活を築いていくことができます。あなたの経済的な未来は、まだこれからいくらでも変えていくことが可能です。

債務整理を検討すべきタイミングとは?こんなときは相談しよう!

債務整理は多くの人にとって大きな一歩ですが、適切なタイミングで行うことで、借金問題は解決へと大きく前進します。もし返済に苦しんでいるなら、今が行動を起こす絶好のチャンスかもしれません。 この記事では、債務整理を検討すべき […]

この記事の監修者

※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。 当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。

この記事に関係するよくある質問

- 自己破産したら誰が借金を払うのですか?

- 自己破産をした債務者の返済義務はなくなります。ただし、連帯保証人がいる借金については、連帯保証人が返済する必要があります。会社が保証している場合も同様です。

- 自己破産は会社にばれますか?

- 破産手続きの情報は官報に掲載されますが、一般的な会社員の場合、自己破産だけで会社に通知されることはほとんどありません。資格制限のある職業(警備員や生命保険の外交員など)では、破産手続き中に業務が制限されるため、結果として会社に知られる場合があります。

- 自己破産すると妻の貯金はどうなるの?

- 夫が自己破産しても、原則として妻の預貯金には影響ありません。ただし、夫の給与や保険金を妻の口座で管理している場合、裁判所が財産隠しと判断する可能性があります。この場合、妻名義の資金でも処分されることがあります。

- 自己破産すると毎月の給料はどうなるの?

- 破産手続き開始前に受け取った給料は破産財団に組み入れられる場合がありますが、手続き開始後に得た給料やボーナスは「新得財産」となり、原則として差し押さえられません。生活に必要な分は自由財産として保護されます。

※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。

当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。

債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。

当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。

当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。